2015年のベスト10冊を選んでみた(最後)

2015年が終わってしまわないうちに。

といっても、今読んでる本がなかなかよくて、深緑野分さんの『戦場のコックたち』(東京創元社)、まあでもまだ読み終わってないのでベスト10はこのままで。

1.~4.(2015年のベスト10冊を選んでみた。)。

5.~8.(2015年のベスト10冊を選んでみた (2) )。

9. 田口幹人『まちの本屋 知を編み、血を継ぎ、地を耕す』(ポプラ社)

http://www.poplar.co.jp/shop/shosai.php?shosekicode=80080240

本屋タビニストとして、本屋本から1冊。さわや書店フェザン店(これがまたすげー熱量の本屋です。取材させていただきました。)の田口店長の本。これを読むと、熱量や勢いだけではなく、体験に裏打ちされたとてもクレバーな戦略に基づく店頭展開なのがわかる。

最近、本屋本が出すぎじゃないかと思ったりもするのだが、これは、ナイス企画、ポプラ社さんグッジョブです。ノウハウを共有するということではなく、あ、いろいろやっていいんだと思える。

出版記念イベントで田口さんのトークもあった『本屋会議』(夏葉社)もオススメです。

10. トマ・ピケティ、山形浩生、守岡桜、森本正史『21世紀の資本』(みすず書房)

http://www.msz.co.jp/book/detail/07876.html

ピケティブームと呼ばれ、関連書や雑誌の特集も軒並みピケティだった。しかしこれは名著。

今年のベストパフォーマンスブックですな。

上の写真で、カバーがだいぶ傷んでいるのだが、通勤時に毎日持って歩いて、休日ごとに固めて読んで、寝る前に読んで、半月以上かかった。数表もデータも事例も充実していて、時速数ページしか進まないこともある。ざっくり50時間くらいかな。600円の文庫本を1時間で読み終わるとすると、600円/時、50時間で5500円だと、110円/時ではないか。安い。

というのは、半分冗談として、この50時間が苦にならない。ていねいに事例を挙げ、個々の事例が合わさって現象を描き出し、現象が集まって法則をあぶり出す。すばらしい読書体験。良質な大河小説や3部作くらいの映画を観ているようだった。名著。

+1. 山田あかね『犬に名前をつける日』(キノブックス)

http://kinobooks.jp/lp/inu-namae/

番外にこちらの1冊を。

映像作家、映画監督の山田あかねさんの同名映画『犬に名前をつける日』の原作本。

原作本といっても、ストーリーをたどるのではなく、映画を撮るに至るまでを描いたプレストーリー。

愛犬ミニが癌に倒れてからの悲嘆、藁にもすがる思いでスピリチュアル的な治療も試す、犬にかかわる仕事がしたいと試行錯誤する日々、自分の専門領域で犬のためにできることがあるのではという気付きが描かれる。

映画のテーマは犬猫の殺処分になったが、この本は、そこではあっさりとしか描かれなかった、家族(ペットも含む)と、社会と、仕事とどう向き合って生きていくのかというテーマに踏み込んでいて、とても心を動かされる。

映画『犬に名前をつける日』も、テーマの重さに負けない、小林聡美さんの好演もあって、あたたかい気持ちになれるいい映画(公式サイトはこちら、2015年10月~全国各地で上演中)です。

10冊+1ということで挙げてみたが、いろいろ抜けてるような気がする。

ジャケ買い派としては、牧野千穂さんが装画をしているケン・リュウ『紙の動物園』(早川書房)とか、酒井駒子さんの装画が奇跡的な江國香織編『活発な暗闇』(いそっぷ社)、装丁がすげーツボな川上未映子×穂村弘『たましいのふたりごと』(筑摩書房)とか、絵本だと、怖いけどすげー惹かれる怪談えほん綾辻行人×牧野千穂『くうきにんげん』(岩崎書店)とか、あああ。

きりがないので、とりあえず、ここまで。

来年も素敵な本と出会えるとよいですな。

↓以下、過去記事。

1.~4.(2015年のベスト10冊を選んでみた。)。

1. 宮下奈都『羊と鋼の森』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902944

宮下奈都『神さまたちの遊ぶ庭』(光文社)

http://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334978075

蜂飼耳・牧野千穂『ゆきがふる』(ブロンズ新社)

http://www.bronze.co.jp/books/post-86/

2. 辻村深月『朝が来る』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902739

3. 澤田瞳子『若冲』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902494

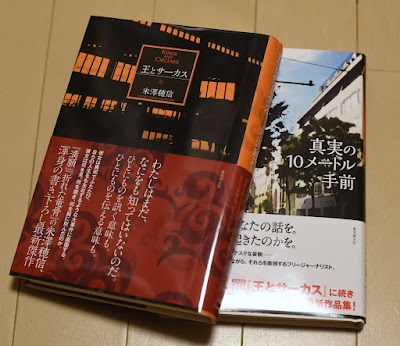

4. 米澤穂信『王とサーカス』(東京創元社)

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027513

米澤穂信『真実の10メートル手前』(東京創元社)

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027568

5.~8.(2015年のベスト10冊を選んでみた (2) )。

5. ミランダ・ジュライ、岸本佐知子『あなたを選んでくれるもの』(新潮クレストブックス)

http://www.shinchosha.co.jp/book/590119/

6. 岸政彦『断片的なものの社会学』(朝日出版社)

http://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255008516/

7. ピーター・メンデルサンド、細田由依子『本を読むときに何が起きているのか 言葉とビジュアルの間、目と頭の間』(フィルムアート社)

http://filmart.co.jp/books/composite_art/honwoyomutoki/

8. 丸山正樹『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳者』(文春文庫)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167904203

2015年12月31日木曜日

2015年12月30日水曜日

2015年のベスト10冊を選んでみた (2)

2015年ベスト10冊、続きです。

ノージャンルで今年のベストを選んでみた。

一応、今年発行の本に限っています。コミックスは、「#俺マン2015」で投票したのでよいことにした。

1.~4.はこちら(2015年のベスト10冊を選んでみた。)。

5. ミランダ・ジュライ、岸本佐知子『あなたを選んでくれるもの』(新潮クレストブックス)

http://www.shinchosha.co.jp/book/590119/

岸本佐知子さんの翻訳というだけで、何かこれはマニアックでいい感じなのではと思わせるのだが、これはすごい。仕事からの逃避的な気分で、ミニコミ誌の「売ります・あげます」コーナーに片っ端から電話をかけて、話を聞いていくインタビュー集が、映画監督として取り組んでいる映画のエピソードと交差していくあたりから、なにかすごいものを読んでいるのではとの感じがわき上がってくる。この人の映画を観てみたい。

前作『いちばんここに似合う人』も、感覚を揺さぶる、すごい本だったが、これはもう。フィクションとは、小説とは何だろうと考えてしまう。

小山の進駸堂中久喜本店(こちらで紹介しています、いい本屋さんです)で購入。

6. 岸政彦『断片的なものの社会学』(朝日出版社)

http://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255008516/

インタビュー集という意味では、『あなたを選んでくれるもの』に重なる。社会学者による聞き書きを集めた本。タイトルに「社会学」とあるように、社会学の、社会とは何かについて考える過程で得られた断片を積み重ねて組み立てた本だ。

ところが、1行目から作品世界(あえて作品と呼ぶ)に持っていかれる。

「お父さん、犬が死んでるよ。」

10年以上前の、無関係なその犬の死を、なぜ筆者が覚えているのか、なぜ読者として自分がそれに心を動かされたのかわからない。わからないが、そこにある何かをすくい取ることが、社会学の方法と密接に結びついているのかもしれない。その一方、ストーリーはないものの、上質な小説を読んだような気持ちになる。

王道の学術書と王道の文芸書が矛盾せず存在する、奇跡のような本。

ときどき読み返そう。

くまざわ書店浅草店で、気になって手に取った本。

7. ピーター・メンデルサンド、細田由依子『本を読むときに何が起きているのか 言葉とビジュアルの間、目と頭の間』(フィルムアート社)

http://filmart.co.jp/books/composite_art/honwoyomutoki/

装丁家による、ビジュアルで内省的な読書論。

文字通り、本を読むときにあたまの中でどんな現象が起きているかをビジュアルに追った本。表紙にある鍵穴のモチーフは、ここからのぞいて見ろということだろうか。未読なら、だまされたと思ってのぞいて見てほしい。

この本を読んだ衝撃は、ニコラス・ハンフリーの『赤を見る』(紀伊國屋書店、名著なんだけど品切れなんだよな)以来かも。

今はなき、リブロ池袋本店の最後のフェアで買った本。

8. 丸山正樹『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳者』(文春文庫)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167904203

手話を母語とする人たちと、音声日本語を母語とする人たちをつなぐ、手話通訳士のクライム・サスペンス、というと、何だか特殊職業モノミステリーみたいなのだが、いやまったくそのとおりなのだが、コミュニケーションの本質に迫る、すごい話だった。

あゆみBOOKS小石川店(こちらで紹介しています。とても好きな本屋さんです)で絶賛オススメされていたので買った本。

【併せて読みたい】

岩城けい『Masato』(集英社)

http://books.shueisha.co.jp/CGI/search/syousai_put.cgi?isbn_cd=978-4-08-771621-4&mode=1

言葉とは、文化とは、コミュニケーションとは何かを考える上で、オーストラリア在住の作家、岩城けいさんの作品には注目している。太宰賞作品、『さようなら、オレンジ』では第2言語の学びだったが、『Masato』では、多言語話者の苦悩という意味で、『デフ・ヴォイス』により近いかもしれない。

続きはこちら。

2015年のベスト10冊を選んでみた (3,おしまい)

9. 田口幹人『まちの本屋 知を編み、血を継ぎ、地を耕す』(ポプラ社)

http://www.poplar.co.jp/shop/shosai.php?shosekicode=80080240

10. トマ・ピケティ、山形浩生、守岡桜、森本正史『21世紀の資本』(みすず書房)

http://www.msz.co.jp/book/detail/07876.html

+1. 山田あかね『犬に名前をつける日』(キノブックス)

http://kinobooks.jp/lp/inu-namae/

1.~4.はこちら(2015年のベスト10冊を選んでみた。)。

1. 宮下奈都『羊と鋼の森』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902944

宮下奈都『神さまたちの遊ぶ庭』(光文社)

http://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334978075

蜂飼耳・牧野千穂『ゆきがふる』(ブロンズ新社)

http://www.bronze.co.jp/books/post-86/

2. 辻村深月『朝が来る』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902739

3. 澤田瞳子『若冲』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902494

4. 米澤穂信『王とサーカス』(東京創元社)

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027513

米澤穂信『真実の10メートル手前』(東京創元社)

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027568

ノージャンルで今年のベストを選んでみた。

一応、今年発行の本に限っています。コミックスは、「#俺マン2015」で投票したのでよいことにした。

1.~4.はこちら(2015年のベスト10冊を選んでみた。)。

5. ミランダ・ジュライ、岸本佐知子『あなたを選んでくれるもの』(新潮クレストブックス)

http://www.shinchosha.co.jp/book/590119/

岸本佐知子さんの翻訳というだけで、何かこれはマニアックでいい感じなのではと思わせるのだが、これはすごい。仕事からの逃避的な気分で、ミニコミ誌の「売ります・あげます」コーナーに片っ端から電話をかけて、話を聞いていくインタビュー集が、映画監督として取り組んでいる映画のエピソードと交差していくあたりから、なにかすごいものを読んでいるのではとの感じがわき上がってくる。この人の映画を観てみたい。

前作『いちばんここに似合う人』も、感覚を揺さぶる、すごい本だったが、これはもう。フィクションとは、小説とは何だろうと考えてしまう。

小山の進駸堂中久喜本店(こちらで紹介しています、いい本屋さんです)で購入。

6. 岸政彦『断片的なものの社会学』(朝日出版社)

http://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255008516/

インタビュー集という意味では、『あなたを選んでくれるもの』に重なる。社会学者による聞き書きを集めた本。タイトルに「社会学」とあるように、社会学の、社会とは何かについて考える過程で得られた断片を積み重ねて組み立てた本だ。

ところが、1行目から作品世界(あえて作品と呼ぶ)に持っていかれる。

「お父さん、犬が死んでるよ。」

10年以上前の、無関係なその犬の死を、なぜ筆者が覚えているのか、なぜ読者として自分がそれに心を動かされたのかわからない。わからないが、そこにある何かをすくい取ることが、社会学の方法と密接に結びついているのかもしれない。その一方、ストーリーはないものの、上質な小説を読んだような気持ちになる。

王道の学術書と王道の文芸書が矛盾せず存在する、奇跡のような本。

ときどき読み返そう。

くまざわ書店浅草店で、気になって手に取った本。

7. ピーター・メンデルサンド、細田由依子『本を読むときに何が起きているのか 言葉とビジュアルの間、目と頭の間』(フィルムアート社)

http://filmart.co.jp/books/composite_art/honwoyomutoki/

装丁家による、ビジュアルで内省的な読書論。

文字通り、本を読むときにあたまの中でどんな現象が起きているかをビジュアルに追った本。表紙にある鍵穴のモチーフは、ここからのぞいて見ろということだろうか。未読なら、だまされたと思ってのぞいて見てほしい。

この本を読んだ衝撃は、ニコラス・ハンフリーの『赤を見る』(紀伊國屋書店、名著なんだけど品切れなんだよな)以来かも。

今はなき、リブロ池袋本店の最後のフェアで買った本。

8. 丸山正樹『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳者』(文春文庫)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167904203

手話を母語とする人たちと、音声日本語を母語とする人たちをつなぐ、手話通訳士のクライム・サスペンス、というと、何だか特殊職業モノミステリーみたいなのだが、いやまったくそのとおりなのだが、コミュニケーションの本質に迫る、すごい話だった。

あゆみBOOKS小石川店(こちらで紹介しています。とても好きな本屋さんです)で絶賛オススメされていたので買った本。

【併せて読みたい】

岩城けい『Masato』(集英社)

http://books.shueisha.co.jp/CGI/search/syousai_put.cgi?isbn_cd=978-4-08-771621-4&mode=1

言葉とは、文化とは、コミュニケーションとは何かを考える上で、オーストラリア在住の作家、岩城けいさんの作品には注目している。太宰賞作品、『さようなら、オレンジ』では第2言語の学びだったが、『Masato』では、多言語話者の苦悩という意味で、『デフ・ヴォイス』により近いかもしれない。

続きはこちら。

2015年のベスト10冊を選んでみた (3,おしまい)

9. 田口幹人『まちの本屋 知を編み、血を継ぎ、地を耕す』(ポプラ社)

http://www.poplar.co.jp/shop/shosai.php?shosekicode=80080240

10. トマ・ピケティ、山形浩生、守岡桜、森本正史『21世紀の資本』(みすず書房)

http://www.msz.co.jp/book/detail/07876.html

+1. 山田あかね『犬に名前をつける日』(キノブックス)

http://kinobooks.jp/lp/inu-namae/

1.~4.はこちら(2015年のベスト10冊を選んでみた。)。

1. 宮下奈都『羊と鋼の森』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902944

宮下奈都『神さまたちの遊ぶ庭』(光文社)

http://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334978075

蜂飼耳・牧野千穂『ゆきがふる』(ブロンズ新社)

http://www.bronze.co.jp/books/post-86/

2. 辻村深月『朝が来る』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902739

3. 澤田瞳子『若冲』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902494

4. 米澤穂信『王とサーカス』(東京創元社)

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027513

米澤穂信『真実の10メートル手前』(東京創元社)

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027568

2015年のベスト10冊を選んでみた。

4年振りのブログ復帰、ときどき、ぼちぼち更新予定です。

2015年の10冊を選んでみた。書店員の皆さん、本屋大賞1次投票、おつかれさまです。

今回は、小説じゃないものや、文庫化されたものを含みますので、本屋大賞よりももうちょっとバラエティに富んでいる、っていう感じの10冊+αです。ランキングではなくて、本棚から手に取った順。

1. 宮下奈都『羊と鋼の森』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902944

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902944

調律師という、かならずしも自分とは縁のない職業に就いた青年の成長ストーリーなのだが、なにか、自分にむかって書かれているように感じる。普通でも、特別な才能がなくても大丈夫という一貫したメッセージがある。

美しいものについての描写がとても多様。平文(ひらぶん)だが、詩を読んでいるようにも感じる。

ジャケ買い派にも大満足な牧野千穂さんの装画。この本には、いい羊がいるんです。

紀伊國屋書店「キノベス2016」、王様のブランチ「ブランチブックアワード2015」大賞、第154回直木賞候補。みなさま、お目が高い。

【併せて読みたい】

宮下奈都『神さまたちの遊ぶ庭』(光文社)

http://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334978075

北海道に1年間の山村留学に来た宮下家をていねいに描くエッセイ。『羊と鋼の森』のそこかしこに出てくる美しい表現には、この森で育った言葉も多い。

この装画もかわいいですよね。文章もかわいいです。

『羊と鋼の森』を読んで、心が動かされたら、こちらもぜひ。

ある本屋さんで、特別な棚にこっそり5~6冊積んでいて、おお、こんな手があるかー、と、感動しました(近日公開)。

【これも、併せて読みたい】

今年の本じゃないので番外的に、もう、すげーいいぞ。美しい。雪の描写、きょうだいの思い、熱のある日の心細さ、震えます。蜂飼耳さんの文章も、牧野千穂さんの絵も美しい。絵本という芸術の最高到達点のひとつかと。

蜂飼耳・牧野千穂『ゆきがふる』(ブロンズ新社)

http://www.bronze.co.jp/books/post-86/

原画展も見に行ってしまい、そこで、牧野千穂さんの装画の『羊と鋼の森』にサインをいただきました(自慢)。『羊と鋼の森』は、宮下奈都さん、牧野千穂さんのダブルサイン本という、奇跡のような(超自慢)……

2. 辻村深月『朝が来る』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902739

白辻村/黒辻村という言葉があるそうだ。さわやかで明るい/ドロドロと暗い辻村作品をカテゴライズしたもの。だが、この作品は、典型的な黒辻村のように見えて、タイトルにあるような希望ある作品になっている。新境地、辻村深月さん最高傑作かも。

貧困、少子化、暴力といった社会問題、親子、夫婦、そして養子縁組という関係性の中で、ていねいに生きる価値のようなものが浮かび上がる。

きちんと構造化されていてうまい、テーマの重さはあるがいたずらに感動をあおるような小説ではない、辻村深月さん、実はちょっと苦手だったが、この作品はとても好き。

第4回静岡書店大賞小説部門大賞、第3回新井賞(三省堂書店池袋本店の新井さんが勝手に選ぶ賞)、という、あまり権威はないけど信頼できる賞を連続して受賞している。

三省堂書店池袋本店、改装中で書籍館が閉館している間に、別館の地下1階売場で、新井賞帯につられて買った本。

3. 澤田瞳子『若冲』(文藝春秋)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163902494

最近の日本語変換が一発で「若冲」を変換するのがちょっと悔しい古くからの若冲ファン、ってなことは置いておいて、細密、精緻というだけでなく、若冲の持つ暗さ、没入するような心のありようをストーリーの主眼に置いた傑作。

若冲のゆるい、明るい側面も取り入れて、サブストーリーも作ってほしい。

2016年1月3日から、山種美術館で、「ゆかいな若冲・めでたい大観」という展覧会をやっていて、とても惹かれる。

八重洲ブックセンター八重洲本店で買ったサイン本。

4. 米澤穂信『王とサーカス』(東京創元社)

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027513

大傑作。作家米澤穂信が、文章を書くことについて、深く掘り下げた、まさに渾身の傑作。

事件を文章にすること、文章を売ってビジネスにすることを、主人公タチアライに突きつけられるものは、作家自身にも、そして読者にも突きつけられる。自分はプロとして、仕事に向き合っているか、誠実に対象に向かっているか。

怖い小説だ。だがこれを読んでよかった。

記憶が確かなら、あゆみBOOKS田町店で買った本(どこかで買わねばとずっと思っていたので、どこか他の本屋さんかも)。

【併せて読みたい】

米澤穂信『真実の10メートル手前』(東京創元社)

http://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488027568

『王とサーカス』のヒロイン、タチアライの活躍する短編集。学生時代から、大手新聞社、そして独立してフリーの記者と、成長と変わらぬものを描いている。

実は推理小説が苦手(というか、ほとんどシャーロック・ホームズしか読んでない)だが、これは、いい。推理のための推理ではなく、真実に迫る必然として描かれている。『王とサーカス』で突きつけられたまま終わっていたテーマを、この短編集をたどることで、自分の中で身になっていくのを感じた。そういう意味では、単なるスピンオフ小説ではない。ぜひセットで読んでほしい。

以下、次回(5.~8.)に。

5. ミランダ・ジュライ、岸本佐知子『あなたを選んでくれるもの』(新潮クレストブックス)

http://www.shinchosha.co.jp/book/590119/

6. 岸政彦『断片的なものの社会学』(朝日出版社)

http://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255008516/

7. ピーター・メンデルサンド、細田由依子『本を読むときに何が起きているのか 言葉とビジュアルの間、目と頭の間』(フィルムアート社)

http://filmart.co.jp/books/composite_art/honwoyomutoki/

8. 丸山正樹『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳者』(文春文庫)

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167904203

9. 田口幹人『まちの本屋 知を編み、血を継ぎ、地を耕す』(ポプラ社)

http://www.poplar.co.jp/shop/shosai.php?shosekicode=80080240

10. トマ・ピケティ、山形浩生、守岡桜、森本正史『21世紀の資本』(みすず書房)

http://www.msz.co.jp/book/detail/07876.html

+1. 山田あかね『犬に名前をつける日』(キノブックス)

http://kinobooks.jp/lp/inu-namae/

2015年12月27日日曜日

てすと、てすと、ただいまブログのテスト中

2011年9月19日月曜日

ツール・ド・本屋さん7(完)・・・・渋谷への長い道『隣のアボリジニ』

ツール・ド・本屋さん7店目は、立川の予定だったが、多摩センター(→前回「ツール・ド・本屋さん6」参照)で雨が激しくなって、晩ご飯を食べ、それでも止まず、少し小降りになって来たのが8時、あきらめて元々10店舗目に想定していた渋谷に向かう。

渋谷までは約30km、甲州街道まっしぐらなので、普段なら速度もそこそこ出る。小雨が降っていて、路面がウェットなので、慎重に走ってもまあまあ1時間半。

ところが、時々やってくる豪雨。メガネは水滴で見えないし、路面の深い水たまり、後輪からと行き過ぎる車とが盛大に跳ねを上げる。本はパッキングしたものの、ウィンドブレーカーを浸みる雨が、体温を奪い、さすがにこれは無理、と、歩道橋の下/高速道路の下/閉店したガソリンスタンドの屋根などに避難。ゲリラ豪雨をやり過ごす。

尺取り虫のように、10分走っては休み、ライトに水が入って点滅しなくなっては軒先で修理(といってもばらして水を拭き取って戻すだけ)、国道20号を東へ、東へ。

寒く、べしゃべしゃで、かなり気分的につらい。

渋谷駅前にたどり着いたのは12時を回っていた(既に午前様・・・・)。

【7店舗目:TSUTAYA渋谷店】

DVDやCDのレンタル・販売で有名なTSUTAYAさんだが、実は、書店としても、店舗数や規模でトップクラス。渋谷のTSUTAYAは、ハチ公口の斜め前、センター街の入り口にそびえる巨大なメディア店舗の6~7階。時々やっているフェアや展示も素敵(先日の手塚治虫『火の鳥』原画展、震えました)。

到着は深夜だったので、ツイッター中の人とは会えず、ちょっと残念。

まずは店内を一周。フロアはさほど広くないが、随所に仕掛けが見られるお店。複製原画の展示、フェア棚、関連陳列などがなかなかのツボ。

中でも目を引いたのが、『獣の奏者』、『守り人』シリーズで有名な上橋菜穂子さんのコーナー。ファンタジー小説に並んで、人類学者でもある上橋菜穂子さんの学者としての代表作。

【選んだ本】

上橋菜穂子『隣のアボリジニ』(ちくま文庫)、この本がファンタジー小説に並んで売っているのを見て、嬉しくなって購入。

[上橋菜穂子『隣のアボリジニ』、誇りと妥協、興味と偏見が同居する現実]

冷静で中立的な視線を普通の街に暮らす先住民に注ぐ、

民族間の軋轢を描く、ベストセラーファンタジー作家の原点。

雨はまだまだ強い。

店内併設のスターバックスで、コーヒーとスコーン。温かい飲み物が嬉しい。

ようやく人間の気持ちに戻って、多摩センターで買った『地上はポケットの中の庭』を読む。

少しあたたかい気持ちになって、店を出ると、雨が止んでいる。ラッキー…と、ガード下に停めた自転車まで数十メートル。鍵を外し、荷物を固定、ライトの点灯を確かめ、さあ出発。

家まではもう少し。

・・・・と、一瞬にして再びゲリラ豪雨。

ガード下に閉じ込められて再び1時間。

ってなハプニングはありましたが、何とか2時過ぎに帰宅。

(多摩センターから、6時間かかって帰宅ということですね。)

ま、無事の帰宅が何より。

ああ、寒かった(と、残暑の中ブログを書く)。

【まとめ】

今回、7店舗のそれぞれ個性的な本屋さんで、個性的な本を一冊ずつ購入。

いずれも、書店員さんの気持ちのこもったお店で、迷う時間も選ぶ時間も素敵な時間でした。

ああ、いい旅だった。

今回行けなかった、立川、吉祥寺、阿佐ヶ谷の本屋さんはあらためてチャレンジするとして、今度は天気がいい日に、もう少し余裕を持って回りたいですね。

2011年9月11日日曜日

ツール・ド・本屋さん6・・・・雨は多摩丘陵を潤して『地上はポケットの中の庭』

ツール・ド・本屋さん6店目は、多摩センター。

海老名のお店がなかなか素敵で、しかもフリペコーナーで読み始まってしまったりしたので、もう夕方(→前回「ツール・ド・本屋さん5」参照)。

海老名~多摩センター間は、結構遠く、直線的に抜ける道がない。国道16号を北上して、多摩丘陵を迂回するように行く作戦。国道に出た頃は既に暗くなっていた。16号線は、都心部を大きく迂回する幹線道路。自転車のためというよりも、トラックのための基幹国道である。比較的道はよいが、路肩は決して状態がよくない。前照灯2灯を点灯して、尾灯は点滅。ひたすら北上。

と、雨が降ってきた。天気予報では、夜からは関東南部もところにより雨。ここで来たか。

多摩センターのお店には、ツイッターつながりの友人がおり、「夕方まではいるよ」とのことだったが、雨の中を急ぐと危険なので、「間に合わない、またの機会に」連絡。ウィンド・ブレーカーを着込んで慎重に走り、7時頃に多摩センターに着。

【6店舗目:啓文堂書店 多摩センター店】

啓文堂書店は、京王線の駅ナカ店の多い、いわゆる鉄道会社系書店。JRのBookExpressや東武鉄道の東武ブックス(草加に住んでた頃、だいぶお世話になりました)などの駅ナカ書店好きな私にとっても、なかなかやるなあというお店が多い(特に渋谷店にはよく行く)。

多摩センター店は初訪問。「小さなお店だよ」と聞いていたが、なかなかの品揃え。ここも、『クロネコ通信』というフリペを発行していて、オススメやフェア棚が楽しい。

ここで、1店舗目のブックポート203 鶴見店で店長オススメ棚から薦められた『ボーナス・トラック』(→「ツール・ド・本屋さん1」参照)の著者、越谷オサムさんの特設棚を発見。越谷さん得意の音楽モノが並ぶ。津軽三味線の『いとみち』が気になったが、なにより、「いいね!」と思ったのが、越谷さんの色紙。

「多摩センターオサムに改名してもいい 越谷在住 越谷オサム」

これだけ打ち出して売ってくれるお店って、作家さんや出版社さんからすると、嬉しいだろうな。

と、越谷オサムさんに気を取られつつ、実はこのお店だけは、買う本が決まっていた。

ツイッターで前から気になっていた本をオススメされ、「多摩センターで買いますね」と約束の本。

【選んだ本】

田中相『地上はポケットの中の庭』(講談社 ITANコミックス)

新人マンガ家さんのデビュー作とのことだが、豊かなイマジネーションと、自分の世界を持っていて、気持ちいい。やさしい、不思議な読後感。

[田中相『地上はポケットの中の庭』、表題作の他、巻末マンガも◎]

あ、あと、登場人物では、城間クンけっこういい感じ。

雨がひどくなってきたので、自転車をガード下に退避させ、晩飯。

それでも止まないので、さらにケーキと珈琲。

もちろん、読み終わってしまう。

少し小降りになってきた。買った本をきちんとビニール袋に包み、鞄に収める。さあ出発。

この後、立川、吉祥寺、阿佐ヶ谷、渋谷と回る予定だったが、ショートカットして渋谷を目指すことにした。渋谷まで30kmくらいかな。あと1店舗、だが、「百里の道は九十九里をもって半ばとす」という格言を思い知るのは、これからだった。

ツール・ド・本屋さん5・・・・怪力乱神を語る『一鬼夜行』

ツール・ド・本屋さん5店目は、海老名。

藤沢の本屋さんが中堅チェーン店でかなりフリーダムにがんばっていたので(→前回「ツール・ド・本屋さん4」参照)、ツイッターでのフリーダムさに定評のある本屋さんに期待が盛り上がる。一度うかがったことはあるのだが、今回は事前予告付き、しかも途中中継あり( #ツールド本屋さん で動向が把握されている)なので、光栄にも店長さんにお目にかかれることに(ツイッターでは何度も語りあっているから、勝手に旧知の仲のような気がしているけど初対面)。

【5店舗目:三省堂書店 海老名店】

ここは、数ある三省堂チェーンの中でも、有楽町店と並んで積極的なツイートが目立つお店。アカウント( @ebina_sanseido )、是非一度ご覧ください。

この記事を書いている瞬間(土曜日深夜)も、『寄生獣』というコミックスについて熱く語るツイッター座談会の座長をされている。

駅前のビル、ビナウォーク1のワンフロア、決して大きな店ではないが、POPや選書、陳列によるオススメが明解ではっきりお店の意志が伝わる。品揃えのバランスもいい。大量陳列や強力POPから選ぼうかと思ったが、見つけてしまった一冊。タイトルだけでも魅力的。

店長さん、ツイッターで想像していた通りのフットワークの軽い方。

ツイッター書店員間のハブとして機能していて、全国から書店発行のフリーペーパーを集め、店内に展示/配布、さらに、それぞれのお店へのデータ配布もしているらしい。

(作ったフリペデータの再配布とかも)

【選んだ本】

小松エメル『一鬼夜行』(ポプラ文庫)

「百」でなくて「一」なところに、えっ。さらに著者名小松エメルさん、どうやら新人らしいけど、妖怪研究で有名な小松和彦さんとはご親戚だろうか?

[小松エメル『一鬼夜行』、他の「百鬼夜行」関連本に加わった新顔]

(この中には名著、小松和彦『百鬼夜行絵巻の謎』や、小林恭二『本朝聊斎志異』も)

もちろん、節電とはいえ夜も明るい都会に住み、合理性に基づく職業で糊口をしのいでいる私、妖怪変化は信じていない。でも、妖怪モノはけっこう好きで、一番好きなマンガは、藤田和日郎『うしおととら』だし、今市子『百鬼夜行抄』も次を楽しみにしている。小説でも『陰陽師』シリーズは毎回買っているし、『八犬伝』も上田秋成も『山月記』も大好き。

一方で、妖怪研究(社会学的にもしくは歴史学的に妖怪を理解することで、歴史上のメンタル面に迫る試みも好み。最近では、菊地章太『妖怪学入門』(講談社)とか、面白かった。

・・・・と、話は尽きないが、この『一鬼夜行』、面白かった。明治初期、魑魅魍魎(ち、み、もう、りょう…具体的にどんなのかわからず)が跋扈(ばっこ…これも、このセットでしか使ったことがない)する江戸を引きずった男と、百鬼夜行から落ちこぼれ、時が止まっているような、不思議と明るい小鬼の小春、脇の人物、妖怪ともに人物/妖怪造形がうまい。

シリーズで次回作もあるらしい。

次も読まないと。

次は多摩センター(→次回「ツール・ド・本屋さん6」参照)。先は長い。

夕刻が迫る。店長さんに早々に退散のご挨拶をして、再び自転車に。

雲が出てきた。夜には雨もあるらしい。

登録:

投稿 (Atom)